MATSUS (Materials for Sustainable Development Conference) Fall 25は、nanoGeが主催する新規エネルギー変換材料・デバイスの研究に関する欧州を代表する国際会議である。2016年初回のベルリン開催を皮切りに、春・秋の年2回開催という形式で継続しており、比較的若いながらも近年存在感を高めている。第9回目となる本年度秋季会議はスペイン・バレンシアで開催され、太陽電池や二次電池などを含む24のシンポジウムにより構成されていた(図1)。

本会議の特徴として、再生可能エネルギー分野に関連する幅広いテーマをあつかうだけでなく、発表者の多くが欧州で新たに研究グループを立ち上げつつある若手PIや、分野をけん引するPIによる招待講演で構成されている点が挙げられる。そのため、欧州のペロブスカイト太陽電池研究の最新動向を俯瞰できる場となっていた。

ペロブスカイト関連では、Si/ペロブスカイトタンデム太陽電池の開発、蛍光特性評価を利用した物性解析の進展が主要なトレンドとして注目された。日本国内では企業主導での実証研究が現在の主流となっているため、欧州とは研究の方向性やアプローチが大きく異なることを実感した。こうした差異を肌で感じることができ、非常に新鮮かつ刺激的な学会参加となった。

今回私は、"Advancing Printed Electronics for Perovskite Optoelectronic and Electronic Devices (Peroprint)" シンポジウムにおいて講演を行った。本シンポジウムは、私が Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL)にてポスドク研究員として在籍していた際の同僚である Dr. Sandy Sanchez(現:EPFL)がオーガナイザーの一人を務めており、同氏からの招待により、“Highly efficient, ultraflexible perovskite solar cells for indoor self-powered applications”の題目で講演する機会をいただいた。

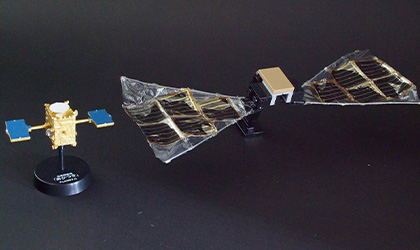

講演では、超薄型ペロブスカイト太陽電池の高効率化と超柔軟性を活用した室内光発電型ウェアラブル光源への応用を紹介した。併せて、現在私がJAXA宇宙科学研究所で取り組んでいる、超薄型ペロブスカイト太陽電池の宇宙応用研究についても発表を行った(図2)。ペロブスカイト太陽電池は高い放射線耐性を有することから、宇宙環境下での新規太陽電池として国際的に関心が高まっている。会場においてもペロブスカイト太陽電池の宇宙応用は注目を集め、多くの質問をいただくことができた。特に、ローマ大学の Prof. Aldo Di Carlo からは帯電環境下でのデバイス破壊メカニズムに関する示唆に富む質問を受けることができた。

初の欧州国際会議への参加ということもあり、当初は多くの発表者が欧州の著名なPIであったことから緊張を伴ったが、Sanchez氏より初日から温かく迎えていただき(図3)、様々な欧州研究者へ紹介いただいたことで、円滑にコミュニティに溶け込むことができた。本講演を通じて、欧州におけるフレキシブル太陽電池の宇宙応用研究への関心がさらに高まることを期待している。また、今回の渡航を機に、私の研究をハブとした日本と欧州の研究交流をより一層推進したいと考えている。

MATSUSは、国際会議としては比較的コンパクトな規模であるが、その距離の近さが研究内容を効果的に発信する上で大きな利点となった。欧州研究者ネットワークに参画する契機を与えていただいたSanchez氏に深く感謝したい。Sanchez氏は、ペロブスカイト膜の高速光焼成手法である Flash Infrared Annealing(FIRA)技術の第一人者として知られ、同技術はフレキシブルデバイスとの相性が非常に良い。現地では今後の研究展開に関する意見交換も行うことができ、EPFLの研究者を含めた共同研究の可能性についても議論する機会が得られた。今後、再びEPFL等を訪問し、更なる国際共同研究の進展につなげていきたい。

丸文財団の国際交流助成金のおかげで、立ち上げ期の研究室を運営しながら、海外学会における欧州研究者との交流の機会を得ることができた。改めて、学会参加をご支援いただいた丸文財団に深く御礼申し上げたい。