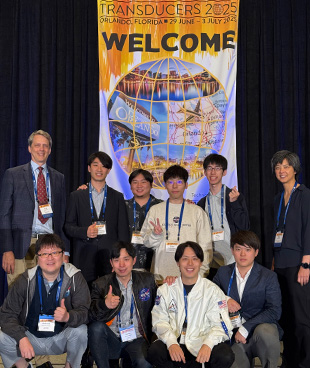

今回参加した国際会議「The 23rd International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems(Transducers 2025)」は、隔年で米国電気電子学会(IEEE)が主催する、MEMS分野で最大規模かつ最も権威ある国際会議の一つです。

本会議は固体センサ、マイクロアクチュエータ、MEMS/マイクロシステムの研究に焦点を当て、学術界と産業界の交流を促進し、コミュニティ拡大を図ることを目的としています。今回は投稿された850件の論文のうち約66%に当たる533件が採択され、内訳は口頭発表188件、ポスター発表345件でした。

会期中には、超音波による近距離センサと触覚センサをシームレスに融合したデバイスや、ガスセンサと機械学習を組み合わせた研究など、産業応用に直結する完成度の高い成果が多数発表されました。さらに、会場のOrlando近郊に Kennedy Space Centerが位置することから、貴重な技術ツアーも実施されました。

次回のTransducers 2027は、2027年6月20日~24日にスウェーデンの首都ストックホルムで開催される予定です。

本会議では、「Insect Antennae-Based Sensor for Simultaneous Airflow and Odor Measurement with Odor Concentration Estimation」という表題にて口頭発表を行いました。

本研究では、匂い源探索ロボットへの応用を念頭に、昆虫の触角が有する気流および匂いの同時センシング機能とその形状に着想を得て、風速と匂いを同時に計測可能な触角形状の小型センサを提案しました。

匂い源探索においては、匂いが風によって運ばれるという性質から、風速センサと匂いセンサを組み合わせることで探索精度を高めることが知られています。しかし従来のシステムでは、これら2種類のセンサが一体化されておらず、装置が大型化するため、小型ロボットへの搭載が困難であるという課題がありました。さらに、市販の匂いセンサは感度が低く、反応後の回復時間も長いため、リアルタイム性が求められる閉ループ制御に不向きであるという問題もありました。そこで本研究では、昆虫の触角内部に存在する器官が気流と匂いの同時センシングを行っている点に着目しました。触角形状を模した風速センサ素子と、実際の昆虫触角を用いた高感度かつ高速応答性を持つ匂いセンサ素子を一体化することで、これらの課題を解決するバイオハイブリッドセンサを開発しました。

風速センサ素子には、ポリイミドフィルムにCO2レーザを照射することで得られるLaser Induced Graphene (LIG)を使用しました。LIGはひずみに対して電気抵抗が変化する性質をもち、これをカンチレバー上に加工し、根元に配置することで、風による変形を電気抵抗の変化として検出できるようにしました。一方で匂いセンサ素子には、昆虫の触角が特定の匂いに反応する性質を利用しました。実際の昆虫触角に専用の電気回路を接続し、匂い刺激によって生じる触角間の電位変化を電気信号として読み出す構成としました。

製作したセンサデバイスには、風速センサと匂いセンサの両素子を搭載し、それぞれに対する独立した応答を確認しました。風速に対しては、カンチレバーの変形に応じた二次関数的な応答特性が得られ、匂い刺激に対しても選択的な応答が観測されました。さらに、これらの信号を用いて、測定点における匂い濃度をニューラルネットワークによる分類学習によって推定可能であることを実証しました。

発表後の質疑応答では、風速センサのドリフト特性や、匂いセンサの使用可能時間といった実装面での具体的な質問をいただき、活発な討論が行われました。また本発表は、「Transducers’25 Outstanding Young Researcher Award Best Oral Nominee」に選出されるという評価もいただき、大変貴重な経験となりました。

この発表で得た知見と刺激をもとに、今後も研究をさらに深めていきたいと考えております。

このたびの国際会議への参加を通じて、自身の口頭発表のみならず、ほかの研究者による発表を聴講しながら、大小さまざまな形で活発なディスカッションを行うことができました。また、その過程で、日本と海外における議論の文化の違いを改めて実感することができ、国際会議ならではの多様かつ新鮮な視点を得る貴重な機会となりました。

本会議には、世界をリードする著名な研究者だけでなく、将来を担う若手研究者も数多く参加しており、研究の最前線について直接議論を交わすという高揚感と緊張感を伴う経験を通して、自身の視野を大きく広げることができました。このような刺激を糧として、今後さらに大学での研究活動に一層力を入れて取り組んでまいります。

最後になりますが、このような貴重な機会をいただきました一般財団法人丸文財団様のご支援に、心より御礼申し上げます。